|

|

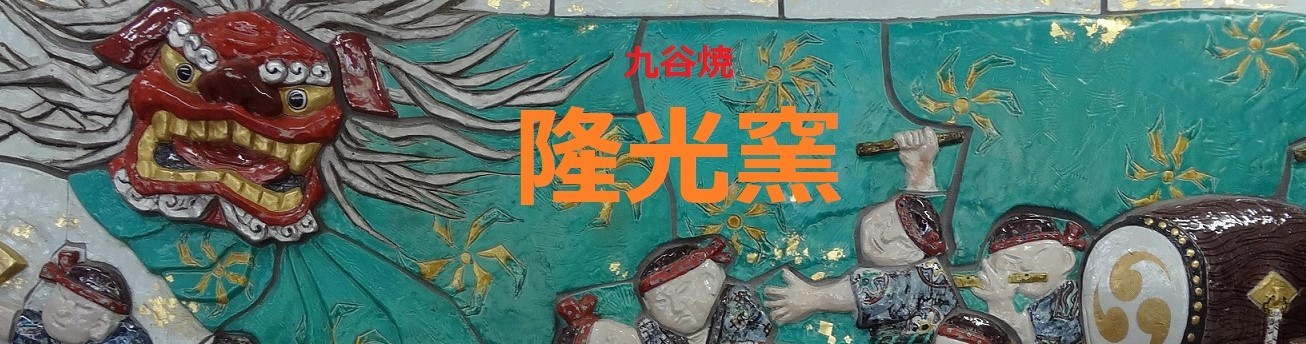

(九谷焼レリーフ『お旅祭り』八幡窯共作)

|

|

| HOME | NEWS | ギャラリー隆光屋の思い | Facebook | Instagram | |

|

|

|

① 明治03年 松原新助窯 (廃窯) ② 明治22年 宮本製陶所 ③ 明治22年 九谷芳山窯 (廃窯) ④ 明治35年 山崎製陶所(幡山窯)(廃窯) ⑤ 明治35年 木田作松 (廃窯) ⑥ 明治42年 小原製陶所(盛山窯)(廃窯) ⑦ 大正02年 北村石太郎室 (廃窯) ⑧ 大正03年 宮本啓三製陶所(陶三窯) ⑨ 大正10年 浅蔵五十吉(五十吉深香陶窯) |

⑩ 昭和02年 佐野製陶所(隆光窯) ⑪ 昭和10年 木田製陶所(八弘窯) ⑫ 昭和30年 木田敬二 (廃窯) ⑬ 昭和31年 東田製陶所(東光窯)(廃窯) ⑭ 昭和36年 宮本工房(乾欧窯) ⑮ 昭和38年 鍋島製陶所(太吉窯) ⑯ 昭和39年 宮崎製陶所(菊仙窯) ⑰ 昭和40年 九谷松本陶苑(須守義窯)(廃窯) |

|

① 明治 3年 松原新助窯

松原新助が 若杉窯から独立し、明治3年25歳で開窯した名門大窯元。明治5年から彫刻師奥野幹次郎が置物製造を始める。幹次郎の置物作品はジャパン九谷の最高級品として取扱われる。明治24年大塚秀之丞が置物の石膏型を作成。現在は廃窯。 ② 明治22年 宮本製陶所 宮本磯右ェ門(1846年生)・鶴松・茂・峰一・和彦と5代にわたる名門窯元。初めは奥野幹次郎、次いで大塚秀之丞が置物原型を作成。鶴松の時乾月谷を八幡に招く。板谷波山が明治29~36年磯右ェ門の窯で焼成。 ③ 明治22年 九谷芳山窯 初代宮本喜四郎(1847年生で宮本磯右ェ門の弟)が開窯。奥野幹次郎の指導を受け、幹次郎の弟子・勝木作太郎も協力。その子亀松・外次郎・喜太郎の三兄弟が活躍するも、亀松の子三郎の養子・実芳の代で廃窯。 佐野製陶所(隆光窯) 初代佐野与四松(1898~1961)は山崎三郎平の弟で京都・金沢の窯元で修行後独立。二代幸雄は沼田一雅の指導を受けた伝統工芸師。現在は三代信一郎。原型は弟の光雄が担当。 ⑪ 昭和10年 木田製陶所(八弘窯) 初代木田三松(1885年生)は木田作松の弟で本家より独立。二代弘雄はこの時25歳で、乾月谷・沼田一雅の指導を受けている。三代弘之は日展会友・日本工匠会評議員。現在は四代立で伝統工芸師。 ⑫ 昭和30年 木田敬二 初代木田敬二(1915年生)は木田弘雄の弟で、木田製陶所より独立。二代昭は病死で廃窯。 ⑬ 昭和31年 東田製陶所(東光窯) 初代東田喜久治(1897年生)は勝木作太郎に師事し、腕を買われて娘を嫁に貰った。木田作松・三松・浅蔵五十吉の窯や梅山窯でロクロ師・原型師として活躍し、60歳で独立。二代誠一。現在は廃窯。

⑭ 昭和36年 宮本工房(乾欧窯)

初代宮本知忠(1915年生)は乾月谷・沼田一雅・朝倉文夫等の指導を受け日本陶彫会会員として活躍。二代直樹(1944年)は日展を経て日本陶彫会会員・伝統工芸師として活躍。

⑮ 昭和38年 鍋島製陶所(太吉窯)

初代鍋島武男が開窯し、二代はその子武司。原型は寺井町大長野の浅井徹の物を使用。三代は武司の弟の和夫。

⑯ 昭和39年 宮崎製陶所(菊仙窯)

初代宮崎菊仙が開窯。山本実が置物原型師の職人として働いていたが,菊仙が急死し、その子・守が幼かったので養父となり菊仙窯を続けた。 (2016年 『九谷焼置物名品展』より要約・追加) |

←隆光窯トップページへ

←隆光窯トップページへ

|

九谷焼の古里・八幡の絵地図(隆光窯製作)

|

九谷里山ギャラリー 『隆光屋』 〒923-0833 石川県小松市八幡甲245 Tel 0761-47-4355